2025/08/26

筋肉の収縮の種類について

こんにちは!

FROGジムの飯星です。

今回は、より良い睡眠のための習慣について

話ていきます。

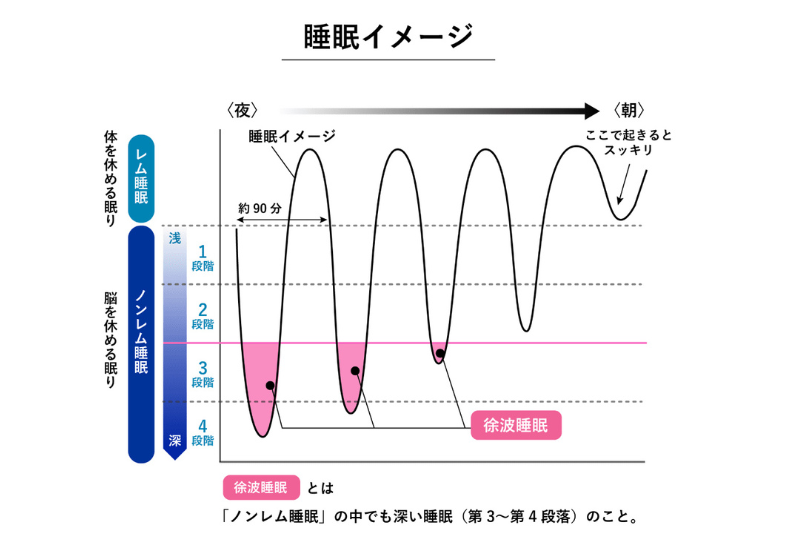

⭕️まず初めに睡眠の基本構造についてです。

睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠とが

あります。

ノンレム睡眠とレム睡眠は90分サイクルで繰り返されます。

→90分×4〜6回(合計6〜9時間)が理想。

●ノンレム睡眠(深い眠り)

脳と体を休める時間

最初の3時間に成長ホルモン分泌、

筋肉修復、免疫強化が多く行われます。

●レム睡眠(浅い眠り)

脳は活動していて、体は休んでいる。

記憶整理、感情処理、学習の定着に必要。

目覚めやすく、夢を見るのも

このタイミングです。

⭕️脳と深部体温、睡眠について

人は「深部体温が下がるとき」

に眠気を感じる。

このとき、手足の末端血管が開いて熱を

外に逃がす。

すると、 深部体温が下がり皮膚温度は

上がる。

脳は「今は休息の時間」と認識し、覚醒系を抑制・睡眠系を活性化する。深部体温がしっかり下がることで、脳がクールダウンし、最も深い睡眠(徐波睡眠)に入りやすく

なる。

逆に体温が下がりきらないと 浅い眠り・中途覚醒が増える。

●朝日を浴びる

→体内時計をリセット、セロトニン分泌で夜のメラトニン分泌がスムーズになり眠りやすくなる。

・セロトニンとは

「幸せホルモン」とも呼ばれ、脳内の神経伝達物質のひとつです。

セロトニンはメラトニンの材料になるホルモンで、

夜になるとメラトニン(睡眠ホルモン)に変換されます。

朝にセロトニンをしっかり分泌するほど、夜に眠りやすくなる。

セロトニンを分泌させる方法としては起床後30分以内に最低5~10分、

出来れば15~30分浴びるのがおすすめです。

●カフェインは午後2時まで

→効果が5〜7時間あるため、それ以降だとコーヒーや緑茶は眠りを浅くする。

夜に飲みたい場合はデカフェコーヒーやカフェインレス緑茶に切り替える

1日の目安は400mg以内(100mlに60mg程度のカフェインが含まれている)

不眠気味の人は200mg以内に抑えると安心

運動前や午前中の仕事前など「覚醒したい時間帯」に合わせて使うのがおすすめ。

●入浴は寝る90分前までに

→

40℃前後のお風呂に15分程度

入ると体温が一度上がり、その後下がるときに眠気が強くなる。

なぜ効くのか

入浴で一時的に体の中心(深部体温)が上がると、身体はそれを放熱しようとします。

放熱は主に「手足などの末梢への血流増加(末梢血管拡張)」によって行われ、

これにより深部体温が下がる。

深部体温が下がると脳が“夜が来た”と判断して睡眠が促進される。

特に、手足が温まり体幹との温度差が縮まると入眠が速くなることが示されている。

『代替案』

全身浴 vs シャワー vs 足浴

・全身浴:最も深部体温の変化を起こしやすく、効果が出やすい。

熱すぎ(42℃以上)は交感神経が優位になり逆効果。

・足浴(部分浴):手足の末梢温度を上げることで、短時間(10〜15分)でも入眠を助けることがある。

足首まで温めるとより効果的。

夏場や時間がないときの「代替案」として有効。

・温かいシャワー:湯船より効果はやや小さいが、1〜2時間前なら有効。

熱め(41℃前後)のシャワーを肩や首にあてると少し温熱効果が得られる。

※全身浴>足浴>シャワーの順で効果は大きくなる。

●夕食は就寝の3時間前までに

→消化が睡眠を妨げないようにする。 遅い食事は胃もたれや血糖値上昇で深い眠りが減る。

なぜ深い睡眠が減るのか

・インスリン分泌で体が働きモードに

上がった血糖値を下げるために膵臓からインスリンが大量に分泌され、

自律神経が交感神経優位になり、深い眠りに入りにくくなる。

・血糖値の乱高下で睡眠が浅くなる

高血糖はインスリンで急降下し低血糖気味になる。低血糖になると「アドレナリン」が分泌され、

脳が覚醒して途中で目が覚めやすくなる。

・消化活動で体温が下がりにくい

食事直後は消化のために胃腸に血流が集中し体温が高いままになり、

深い睡眠に必要な「体温低下」が起きにくい。

結果として、

寝つきが悪い・深い睡眠(ノンレム睡眠)が減る・途中覚醒が増える

という流れになります。

では、夜トレーニングした後はご飯を食べないほうがいいのか。

結論、食べた方がいい

問題なのは、何を・どれだけ食べた方がいいのかです。

「夜の食事で低GI・高GIどちらを選ぶべきか?」

※低GI・高GI食品については「血糖値とダイエット」のブログをご覧ください。

▲低GI食

メリット

・血糖値が安定し、夜間の睡眠が深くなりやすい。

・インスリン急上昇を避けられ、途中覚醒が減る。

・脂肪蓄積を防ぎやすい。

デメリット

・トレーニング直後だと「筋グリコーゲン回復」が遅れる可能性ある。

なので、

夜にトレーニングしていない日や軽めの運動の日は、低GIの方が睡眠に適しています。

例)玄米、雑穀米、さつまいも、野菜とタンパク質の組み合わせ

▲高GI食

メリット

・運動直後は筋グリコーゲンが枯渇しているため、高GI炭水化物を摂ると素早く補充できる。

・インスリンの分泌で「筋タンパク質合成(筋肥大)」が促進されやすい

・一時的な血糖上昇はセロトニン・メラトニン生成にプラスに働く可能性あり。

デメリット

・遅い時間(寝る直前)に大量に摂ると、

消化に負担

で深い睡眠を妨げるので夜トレの日は、

高GIを少量&早めに摂るのはOK。

例)白米+魚or鶏むね、バナナ+プロテインシェイク)

まとめ

・夜トレなしの日は低GI中心(血糖値の安定で深い睡眠)。

・夜トレした日はトレ後は高GIで回復、就寝前は控えめに。

・

共通ルールとして、寝る3時間前までに食べ終えるのが理想。

●アルコールは就寝3時間前までに飲み終える

→アルコールの代謝時間が約3時間以上かかる。

・肝臓でアルコールを分解するのに時間が必要、分解中は体温・心拍数・血圧が上がり、

脳が覚醒状態になる。

深部体温が下がらないため、「眠りに入りにくい・浅くなる」

例)ビール500mlで約2〜3時間、ワイン2杯で3〜4時間が目安。

・睡眠の前半に「ノンレム睡眠(深い眠り)」が減る

アルコールはGABAを介して一時的に眠気を誘うが、

代謝が進むと中枢神経が反動で覚醒方向に傾く。

その結果、深い睡眠が減る・途中覚醒やトイレでの目覚めが増える・翌朝のだるさ・頭痛になる。

・脱水と体温上昇で「睡眠のリズム」を乱れる

アルコールは利尿作用があるので夜間トイレが増える。

体温が下がりきらないため、「入眠サイン」が出にくくなる。

●照明はオレンジ系に(寝る1〜2時間前から)

→

ブルーライトや強い光はメラトニン分泌を抑制する。

スマホは極力控える。

なぜ照明の色が重要なのか

・光とメラトニンの関係

目の網膜には光センサーがあり、ここが ブルーライトに強く反応します。

光センサーが刺激されると脳の体内時計を担当する場所に信号が送られ、

メラトニン分泌が抑制される。

すると、

体内時計が「まだ昼間だ」と錯覚してしまう。

・オレンジ系の光はどう違う?

オレンジ〜赤系の光は、光センサーの感受性が低いためメラトニンを抑制しにくい。

自然界でも夕日や焚き火はオレンジ色で、夜に近づいた合図として脳がリラックスしやすい。

そのため、夜の照明をオレンジ系(電球色)にすると「自然な眠気」を妨げにくい。

・いつから切り替えるべきか

研究や睡眠医学の推奨では、

就寝の1〜2時間前からブルーライトを避けるのが最も効果的。

例)22時に寝るなら20〜21時頃から照明を落としてオレンジ系にする。

注意点

・明るさも大事:色だけでなく「光の強さ」もメラトニン分泌に影響。

夜は

”オレンジ色+できるだけ暗め“

に。

・寝室は真っ暗:寝てからは完全遮光が理想。わずかな光でも脳は感知して覚醒しやすい。

まとめ

・青白い光(昼光色・ブルーライト)は「昼」の合図→メラトニンを止めてしまう

・

オレンジ色の光は「夕方」の合図→脳をリラックスさせ、自然な眠気を守る

・寝る1〜2時間前からオレンジ色の間接照明に切り替えるのが理想

●寝室環境

・室温:18〜22℃末梢血管がちょうどよく開き、熱を外に逃がしやすい。

副交感神経が優位になりやすく、リラックスして眠れる。

暑すぎると交感神経が働き・寒すぎると震えや筋緊張で代謝が上がり、

熱放散できず眠りが浅くなる。

・湿度:50〜60%

湿度が低すぎると鼻や喉の粘膜が乾燥し、途中で目が覚めやすい。

呼吸器にやさしく、快適に熱放散できるバランス。

・光:完全に暗い(遮光カーテンやアイマスクを使用する)

・音:静かに(耳栓やホワイトノイズも可)

●リラックスルーティン(寝る前の合図を決める)

・軽いストレッチ

筋肉の緊張を解け副交感神経が優位になり、リラックスしやすい。

手足の血管が広がり、血流改善して熱放散が進んで深部体温が下がりやすくなる。

寝返りしやすい体になり夜中の覚醒予防になる。

・深呼吸・瞑想

副交感神経を刺激して心拍数・血圧が下がり、体が「休息モード」になる。

脳の雑念を減らし、ストレスホルモン(コルチゾール)低下させる。

呼吸リズムが落ち着くことで、レム睡眠からノンレム睡眠への移行がスムーズになる。

・読書(特に紙の本)

ブルーライトを避けられる。スマホやタブレットはメラトニン分泌を妨げるが、紙の本は妨げない。

心を落ち着ける儀式効果。「本を読む=寝る準備」という習慣付けで、

脳がリラックスしやすくなる。

集中が一時的に切り替わる。日中の悩みやストレスから距離を取れて、

安心して眠りに入りやすくなる。

以上が、より良い睡眠の為に出来る習慣になります。

少し意識して、日常に少しずつ馴染ませていけるといいですね。

次回は、“より良い睡眠の為の食事やサプリ”について書いていこうと思います。